Saludos y bienvenida:

Inevitablemente, cada individuo hace parte de su vida y de su historia aquellos acontecimientos que marcaron un recuerdo bueno o malo en la efemérides y en su vida...

Recordar por ejemplo aquellas cobardes masacres de la década del 70 en El Salvador (Chinamequita,Tres Calles,Santa Barbara,30 de Julio,entre muchas otras y seguro estoy es una experiencia que se repite a lo largo y ancho de Americalatina), masacres que conmocionaron a la nación y sacudieron la conciencia de muchos.

Esas masacres aceleraron el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales, Toda aquella década fué de constante actividad politico-social y su principal escenario eran las calles, para las celebraciones del efemérides nacional de cualquier indole, se desarrollaba una manifestación de dolor, muy significativa y emótiva, muchas, con los restos de los asesinados y el reclamo del retorno o aparecimiento con vida de los capturados y desaparecidos.

Muchos jóvenes,a partir de aquellas cobardes acciónes por parte del Estado, radicalizamos nuestra pocisión y optamos por la lucha armada como única solución a la crisis que cada dia se profundizaba más y más...

A partir de aquella década, la protesta se hizo afrenta digna contra la dictadura militar, salir a protestar era recuperar,rectificar y sanear digna y valientemente, todo aquello que en anteriores décadas de terror, las clases dominantes habian institucionalizado.

Con aquellas jornadas de lucha, no solo denunciamos y condenamos a los eternos enemigos del pueblo, sino que hicimos sentir el grito de guerra de todos aquellos que sacrificada pero dignamente y hasta entonces, habian escrito la historia,nuestra heróica historia...

Que hubiera sido de nosotros, si Monseñor Romero hubiera pensado más en su tiempo, el dinero y su sombrero copa ancha junto con su pulcra sotana,por no arriesgar el pellejo a costa de convertirse en "La voz de los sin voz" y en el santo de los desposeidos?

Que seria de nosotros?, si Roque Dalton, sabiendo que podria incluso, morir a manos de sus propios "camaradas", no hubiera arriesgado la canción hecha palabra y herramienta de lucha, para gritarle sus verdades a los poderosos y sus criticas mordaces a los ultraizquierdistas y al Partido Comunista.

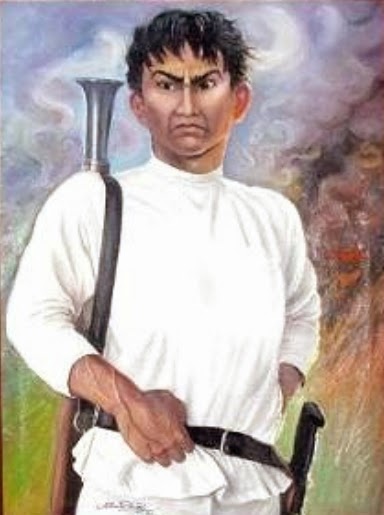

No seriamos dignos, de llamarnos salvadoreños si Farabundo Marti, no hubiera dispuesto ir a enlodar sus botas a "Las Segovias" junto a Sandino el General de hombres libres, como su lugarteniente.

Si Miguelito Marmol, no se hubiera levantado con las ganas que lo hizo después de haber sido acribillado frente al pelotón de fusilamiento, para seguir arriesgando el pellejo reclutando, concientizando, organizando, y manteniendo vivo el grito de guerra de "Viva el Socorro Rojo Internacional", que inconclusamente y con toda valentia intentó Farabundo.

Fraternalmente, Trovador

martes, 27 de enero de 2015

Los usos políticos del pasado

Carlos Gregorio López Bernal*

El Faro

El uso del pasado en función de intereses contemporáneos hace de la historia un campo de recurrente disputa entre diferentes actores sociales. En la creciente publicación de memorias y testimonios de la pasada guerra civil, historia y memoria tienden a confundirse.

El estatuto científico de la historia es tema harto discutido y en el cual no se vislumbran acuerdos posibles. Las posiciones van desde la defensa a ultranza de la cientificidad del conocimiento histórico hasta el desdén de aquellos que ven en la historia solo una forma más de la narrativa. En un término medio (posición casi fatal de los historiadores) están los que plantean que la historia es solo conocimiento científicamente construido, sin pretender más, pero rechazando tajantemente que la historia pueda ser equiparada a la ficción narrativa.

Independientemente del resultado de ese debate, si es que lo hubiera, es indiscutible que hay un consumo social de la historia, y es plausible pensar que la historia tiene una “utilidad” que puede ser desde arraigar la identidad de una sociedad — y a la inversa, desmitificar sus discursos identitarios—, apoyar la formación cívica en el sistema educativo, justificar cierto estado de cosas desde los poderes establecidos, hasta servir de fundamento para reivindicaciones puntuales de diferentes actores sociales. Es decir, en la historia encuentran cobijo y sostén una variedad de agendas. Desde las conservadoras hasta las revolucionarias; desde las más clásicas hasta las más postmodernas.

Hay aquí una dimensión del quehacer histórico que se discute poco en el gremio: los “usos políticos del pasado”, expresión que trata de dar cuenta de cómo diferentes actores sociales recurren al pasado, y a la historiografía, para encontrar argumentos y evidencias que apoyen una agenda de acción del presente. A veces los usos de la historia pueden ser espontáneos y carentes de intención, como cuando alguien dice: “yo recuerdo que…”. Diferente es el caso si al tratar de explicar una situación aparece el: “consideremos los antecedentes”; en tal caso el pasado es importante para entender un problema del presente. Igualmente, las reivindicaciones feministas pueden con toda razón recurrir a la evidencia histórica para demostrar el origen de sus problemas y la validez de sus demandas, que igual tendrían sentido sin el recurso al pasado.

Hay ocasiones en que el pasado se vuelve apremiante. Cuando en los años setenta, la izquierda salvadoreña impulsaba la lucha armada como vía para alcanzar la revolución se hizo común una frase atribuida a Farabundo Martí, el líder de la insurrección de 1932, quien fungiendo como secretario del general Sandino vio interrumpida su burocrática labor por un bombardeo enemigo; la inoportuna llegada de los aviones le hizo escribir: “Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, entonces debe escribirse con el fusil,” según relata la biografía por Jorge Arias Gómez. Si se conoce el modo de ser de Martí, resulta difícil imaginárselo escribiendo algo así. A diferencia de Sandino que gustaba de escribir, a Martí le costaba mucho; era casi ágrafo, a tal punto que es casi imposible rastrear y reconstruir su pensamiento. Sin embargo, la frase gustó mucho y venía bien en aquellos para lograr adeptos a la causa revolucionaria.

Pero igual se puede hacer desde una agenda contrapuesta; frente a las voces críticas y anti militares que aparecen cada cierto tiempo, el ejército salvadoreño se arraiga en los orígenes de la república. Las improvisadas fuerzas militares que conformaron la “legión de la libertad”, organizada por Manuel José Arce para rechazar la anexión al imperio de Agustín de Iturbide, se convierten en la piedra fundacional del ejército salvadoreño, al grado que alguien tuvo la ocurrencia de poner en boca de Arce la expresión: “El ejército vivirá, mientras viva la República”. Dos frases de dudosa factura, que apuntalan bien agendas políticas contemporáneas. En ambos casos, el pasado que justifica el presente.

El uso político del pasado no es una novedad; más bien ha sido una constante histórica que pasa inadvertida a fuerza de ser tan frecuente. Es más, podría decirse que ningún poder constituido o por constituirse escapa a esta tentación. Y para ello se valen de una escogencia intencional de ciertos elementos del pasado que les favorecen, los cuales formarán parte de un arsenal discursivo y simbólico al que recurrirán llegado el caso, y que pondrán en escena y remozarán cada cierto tiempo. Ejemplo típico de ello son las efemérides patrias. La celebración de la independencia supone una relectura del proceso independentista a la luz del presente. Los presidentes hacen malabarismos retóricos con tal de enlazar la independencia con su gestión de gobierno y mostrarse como dignos herederos y defensores de la libertad legada por los próceres.

Hay ocasiones en que la narrativa convencional del pasado no favorece los intereses del presente, entonces hay que depurarla, y en casos extremos construir una narrativa histórica alternativa que impugne la dominante. Es lo que hicieron intelectuales de izquierda en las décadas de 1960 y 70. Al canon histórico liberal, le contrapusieron uno de izquierda que pretendía darle más protagonismo a las masas populares, e incluso construyó un panteón de héroes alternativos, como Anastasio Aquino y Farabundo Martí.

La historia está muy relacionada con la memoria, a tal punto que en ocasiones se confunden. Ambas tienen su fundamento en el pasado y ambas proyectan el pasado al presente; asimismo contienen una dimensión individual, pero también tienen sentido colectivo. El problema se vuelve más complejo si consideramos que el español usa el mismo vocablo para referirse a la historia, en tanto pasado, y a la historia entendida como indagación y narrativa del pasado. Esos laberintos semánticos confunden y desaniman a los entendidos, y desconciertan a los legos, para quienes resulta más expedito y funcional asimilar historia y memoria, especialmente cuando la mezcla coadyuva a fortalecer su agenda político-ideológica.

Esto es lo que ocurre actualmente con la proliferación de memorias y testimonios publicados por protagonistas y activistas vinculados a los bandos que se enfrentaron en la pasada guerra civil. Tales esfuerzos responden a una necesidad de transmitir al público sus experiencias del conflicto y sus visiones e interpretaciones al respecto; pretensión absolutamente válida. Añadiría además, iniciativas muy útiles, en tanto que nos permiten conocer de primera mano un registro particular de ese traumático y oscuro pasado reciente.

La cosa se complica cuando algunos de estos memorialistas insisten en que están escribiendo la historia de la guerra civil; es más, hay quienes llegan a decir que esa es la verdadera historia, dejando entrever de paso que hay falsas historias. Verdadera en tanto que parte de una experiencia personal: “yo partícipe, yo testigo”; vertida sin ninguna o con mínimas intermediaciones, pretende trasladar al lector una imagen diáfana y directa de lo acontecido. Obnubilados por la memoria, les cuesta aceptar que solo están dando su versión de los hechos, y que otros pueden dar una diferente e incluso contrapuesta a la suya. En tal caso, ven con cierto desdén el matiz del otro y por supuesto descalifican ipso facto la versión contraria.

Para los historiadores, esta variopinta miríada de publicaciones es muy valiosa. Expresa la necesidad de relatar el conflicto y contiene mucha información que difícilmente se podría encontrar en otros medios. Bien sabido es que las guerras civiles, sobre todo las cruentas y prolongadas como la nuestra, no son muy pródigas en registros documentales. La clandestinidad y disciplina de los unos, y el verticalismo y los excesos de los otros, obligaron a que muchas de sus acciones no dejaran más huella que la memoria de los protagonistas, ya fuesen víctimas o victimarios. Bienvenidas sean entonces tales publicaciones.

Solo que los historiadores ven estos materiales con otros ojos. No son la historia; son fuentes para la historia, y fuentes valiosísimas. Ni más, ni menos. Claro, esta traslación categorial resulta incómoda para algunos, que ven en ella hasta una ignominiosa degradación. Y este distanciamiento no está determinado por la pretensión de objetividad que desvela a algunos historiadores, según la cual el directo involucramiento del que escribe, produce fatalmente sesgos en el registro de los hechos y sobre todo en la interpretación. En tanto, productos de memoria, tal condición es intrínseca a ellos. La memoria no es ni pretende ser objetiva; la memoria es selectiva, toma del pasado aquello que interesa y fatalmente se distancia de lo que no. Es decir, la memoria conlleva el recuerdo, pero también el olvido.

El distanciamiento se da a causa de los objetivos y sobre todo del método. Quien escribe sus memorias o recopila testimonios pretende conservar y dar a conocer su versión de los hechos; a menudo esa pretensión se acompaña de intenciones de justificación, reivindicación o reparación. La historia no solo pretende mostrar, busca sobre todo explicar. Y para explicar requiere aplicar el método histórico que parte de plantear un problema de investigación, hacer un listado de preguntas, buscar y encontrar la mayor cantidad posible de información, contrastar versiones, contraponer fuentes, someterlas a la crítica y al final establecer no solo una secuencia entendible de lo acontecido, sino una ponderación de las diferentes versiones encontradas, estableciendo causas y consecuencias. Paralelamente hay que construir un marco interpretativo pertinente al problema, generalmente extraído de las otras ciencias sociales. De tal modo que al historiador no le está permitido excluir versiones, por más contrapuestas que parezcan.

Estos procesos de construcción del conocimiento histórico generalmente pasan desapercibidos para el lector común, que puede sin más equiparar las narrativas producidas por la investigación histórica con las que surgen de las memorias y testimonios. Razón tiene Thomas Kuhn cuando expresa: “En la historia, más que en cualquier otra de las disciplinas que conozco, el producto acabado de la investigación encubre la naturaleza del trabajo que lo produjo”.

Para mayor preocupación nuestra, memorias, testimonios e historia tienen otro aspecto en común: solo tienen sentido cuando se transmiten por medio de una narrativa. Son formas diferentes de narrar el pasado, lo cual termina acercándolas —a veces más de lo prudente— con la narrativa literaria propiamente ficcional. Sobre la base de un soporte discursivo similar se ponen en circulación productos de diferente naturaleza, objetivos y elaboración, que llegarán a lectores portadores de una variedad de marcos de referencia.

En cierto modo, los estudios históricos compiten en desventaja frente a las memorias y testimonios. Los avatares y las tribulaciones del proceso investigativo solo son reconocibles por aquellos con formación en investigación y que los han vivido. Las conclusiones e interpretaciones de una investigación no siempre complacen a los lectores que tienen experiencias, ideas o ideologías diferentes a las del historiador; puede suceder además que el lector quiera encontrar en los textos de historia las habilidades retóricas propias de la literatura, algo siempre deseable, pero que a veces escapa a la pluma del historiador. De allí, el éxito que está teniendo, al menos en Europa, cierta narrativa ficcional escrita por historiadores o escritores con formación en historia.

Al final, después de mucho trabajo, será el lector el que tendrá la última palabra y escogerá del texto leído aquello que más le complazca. Llegado el caso, echará mano de ello para apoyar, ilustrar, argumentar o disputar sobre problemas y temas del pasado en que tenga algo que decir. Lo mismo hacen, solo que de modo más sistemático, consciente y abusivo los políticos, activistas y emprendedores de memoria. Vale decir que esta condición es común a todas las disciplinas sociales.

Esta falta de control sobre los “usos políticos del pasado” no nos exime de la rigurosidad que debe caracterizar a los estudios históricos y sociales, al menos a aquellos con pretensiones académicas. Más que el veredicto del lector común, debiera preocuparnos la sanción del campo de saber especializado; si además logramos cierta aceptación del público amplio, mucho que mejor. Es decir, nuestros trabajos deben pasar el filtro de la comunidad académica en la cual debieran circular primero y preferentemente. Es en el seno de dicha comunidad que se define si una investigación histórica llena los estándares de la disciplina; para ello existen diversos mecanismos: trabajos de grado y posgrado, presentaciones en congresos, publicaciones, reseñas críticas, etc. Obviamente, una comunidad académica es también un campo de saberes y poderes que funciona con sus propias reglas y no está exento de conflictos. Se puede cuestionar la manera en que una comunidad académica evalúa e incorpora la nueva producción y los juegos de poder implícitos en ello; pero no la necesidad de tales proceros.

Y es que aparte de filtrar y posicionar conocimientos, la comunidad académica funciona como una especie de intermediario entre el investigador y la sociedad, de tal modo que una publicación que haya pasado el examen del campo especializado tiene mejores credenciales que una que va directamente del autor a la imprenta. Este filtro no está presente, ni tiene por qué estarlo en el caso de las memorias y los testimonios; después de todo, estos persiguen objetivos diferentes. Sin embargo, un lector no avisado, podría terminar poniendo en el mismo estante, materiales que por sus objetivos, naturaleza y calidad, debieran mantenerse separados.

*Carlos Gregorio López, doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica, es docente-investigador de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador.

Este artículo está basado en Carlos Gregorio López, "Historiografía y movimientos sociales en El Salvador (1811-1932): un balance preliminar" Revista de Historia, Universidad Nacional de Costa Rica, no. 67 (2013)

Fidel Castro: Para mis compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria

Queridos compañeros:

Desde el año 2006, por cuestiones de salud incompatibles con el tiempo y el esfuerzo necesario para cumplir un deber —que me impuse a mí mismo cuando ingresé en esta Universidad el 4 de septiembre de 1945, hace 70 años—, renuncié a mis cargos.

No era hijo de obrero, ni carente de recursos materiales y sociales para una existencia relativamente cómoda; puedo decir que escapé milagrosamente de la riqueza. Muchos años después, el norteamericano más rico y sin duda muy capaz, con casi 100 mil millones de dólares, declaró ―según publicó una agencia de noticias el pasado jueves 22 de enero—, que el sistema de producción y distribución privilegiada de las riquezas convertiría de generación en generación a los pobres en ricos.

Desde los tiempos de la antigua Grecia, durante casi 3 mil años, los griegos, sin ir más lejos, fueron brillantes en casi todas las actividades: física, matemática, filosofía, arquitectura, arte, ciencia, política, astronomía y otras ramas del conocimiento humano. Grecia, sin embargo, era un territorio de esclavos que realizaban los más duros trabajos en campos y ciudades, mientras una oligarquía se dedicaba a escribir y filosofar. La primera utopía fue escrita precisamente por ellos.

Observen bien las realidades de este conocido, globalizado y muy mal repartido planeta Tierra, donde se conoce cada recurso vital depositado en virtud de factores históricos: algunos con mucho menos de los que necesitan; otros, con tantos que no hayan que hacer con ellos. En medio ahora de grandes amenazas y peligros de guerras reina el caos en la distribución de los recursos financieros y en el reparto de la producción social. La población del mundo ha crecido, entre los años 1800 y 2015, de mil millones a siete mil millones de habitantes. ¿Podrán resolverse de esta forma el incremento de la población en los próximos 100 años y las necesidades de alimento, salud, agua y vivienda que tendrá la población mundial cualquiera que fuesen los avances de la ciencia?

Bien, pero dejando a un lado estos enigmáticos problemas, admira pensar que la Universidad de La Habana, en los días en que yo ingresé a esta querida y prestigiosa institución, hace casi tres cuartos de siglo, era la única que había en Cuba.

Por cierto, compañeros estudiantes y profesores, debemos recordar que no se trata de una, sino que contamos hoy con más de cincuenta centros de Educación Superior repartidos en todo el país.

Cuando me invitaron ustedes a participar en el lanzamiento de la jornada por el 70 aniversario de mi ingreso a la Universidad, lo que supe sorpresivamente, y en días muy atareados por diversos temas en los que tal vez pueda ser todavía relativamente útil, decidí descansar dedicándole algunas horas al recuerdo de aquellos años.

Me abruma descubrir que han pasado 70 años. En realidad, compañeros y compañeras, si matriculara de nuevo a esa edad como algunos me preguntan, le respondería sin vacilar que sería en una carrera científica. Al graduarme, diría como Guayasamín: déjenme una lucecita encendida.

En aquellos años, influido ya por Marx, logré comprender más y mejor el extraño y complejo mundo en que a todos nos ha correspondido vivir. Pude prescindir de las ilusiones burguesas, cuyos tentáculos lograron enredar a muchos estudiantes cuando menos experiencia y más ardor poseían. El tema sería largo e interminable.

Otro genio de la acción revolucionaria, fundador del Partido Comunista, fue Lenin. Por eso no vacilé un segundo cuando en el juicio del Moncada, donde me permitieron asistir, aunque una sola vez, declaré ante jueces y decenas de altos oficiales batistianos que éramos lectores de Lenin.

De Mao Zedong no hablamos porque todavía no había concluido la Revolución Socialista en China, inspirada en idénticos propósitos.

Advierto, sin embargo, que las ideas revolucionarias han de estar siempre en guardia a medida que la humanidad multiplique sus conocimientos.

La naturaleza nos enseña que pueden haber transcurrido decenas de miles de millones de años luz y la vida en cualquiera de sus manifestaciones está siempre sujeta a las más increíbles combinaciones de materia y radiaciones.

El saludo personal de los Presidentes de Cuba y Estados Unidos se produjo en el funeral de Nelson Mandela, insigne y ejemplar combatiente contra el Apartheid, quien tenía amistad con Obama.

Baste señalar que ya en esa fecha, habían trascurrido varios años desde que las tropas cubanas derrotaran de forma aplastante al ejército racista de Sudáfrica, dirigido por una burguesía rica y con enormes recursos económicos. Es la historia de una contienda que está por escribirse. Sudáfrica, el gobierno con más recursos financieros de ese continente, poseía armas nucleares suministradas por el Estado racista de Israel, en virtud de un acuerdo entre este y el presidente Ronald Reagan, quien lo autorizó a entregar los dispositivos para el uso de tales armas con las cuales golpear a las fuerzas cubanas y angolanas que defendían a la República Popular de Angola contra la ocupación de ese país por los racistas. De ese modo se excluía toda negociación de paz mientras Angola era atacada por las fuerzas del Apartheid con el ejército más entrenado y equipado del continente africano.

En tal situación no había posibilidad alguna de una solución pacífica. Los incesantes esfuerzos por liquidar a la República Popular de Angola para desangrarla sistemáticamente con el poder de aquel bien entrenado y equipado ejército, fue lo que determinó la decisión cubana de asestar un golpe contundente contra los racistas en Cuito Cuanavale, antigua base de la OTAN, que Sudáfrica trataba de ocupar a toda costa.

Aquel prepotente país fue obligado a negociar un acuerdo de paz que puso fin a la ocupación militar de Angola y el fin del Apartheid en África.

El continente africano quedó libre de armas nucleares. Cuba tuvo que enfrentar, por segunda vez, el riesgo de un ataque nuclear.

Las tropas internacionalistas cubanas se retiraron con honor de África. Sobrevino entonces el Periodo Especial en tiempo de paz, que ha durado ya más de 20 años sin levantar bandera blanca, algo que no hicimos ni haremos jamás.

Muchos amigos de Cuba conocen la ejemplar conducta de nuestro pueblo, y a ellos les explico mi posición esencial en breves palabras.

No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligros de guerra. Defender la paz es un deber de todos. Cualquier solución pacífica y negociada a los problemas entre Estados Unidos y los pueblos o cualquier pueblo de América Latina, que no implique la fuerza o el empleo de la fuerza, deberá ser tratada de acuerdo a los principios y normas internacionales. Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos.

El Presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba.

Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad tendrían que ceder paso a normas que fuesen compatibles con la dignidad humana. De tales derechos no está excluido ningún país.

Con este espíritu he luchado y continuaré luchando hasta el último aliento.

Fidel Castro Ruz

Enero 26 de 2015

lunes, 26 de enero de 2015

MARX Y LAS CIENCIAS SOCIALES. Atilio Boron, Miguel Vedda, Néstor Kohan.

La teoría crítica marxista frente al capitalismo del siglo XXI. La

concepción materialista de la historia y la filosofía de la praxis

frente al fetichismo y la fragmentación de los saberes oficiales.

Presentación de la nueva cátedra "De la teoría social de Marx a la

teoría crítica latinoamericana". Carrera de Sociología, Facultad de

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Programa de la

materia en página web del CIPEC (Centro de Investigación en Pensamiento

Crítico): www.cipec.nuevaradio.org

domingo, 25 de enero de 2015

Carta desde el bajomundo

Roberto Valencia

El Faro

Dicen que dos de cada tres salvadoreños abandonarían El Salvador si pudieran hacerlo. El dato impacta, pero no dejan de ser números, y nunca impactarán tanto como el testimonio descarnado de uno de esos migrantes en potencia que ‒asqueado de la corrupción, de las maras, de los salarios de hambre...‒ escribe una sentida carta en la que reclama a un periodista que, pudiendo irse, se ha quedado.

Lo importante aquí es la carta. Por eso solo escribiré dos párrafos al inicio y una breve reflexión al final. El primer párrafo es para explicar que la carta la escribió un joven salvadoreño que nació, se crió y vive en zonas controladas por mareros, en una cabecera departamental del interior que me pidió no mencionar. La pandilla primero lo quiso brincar, luego lo obligó a dejar su colonia, más luego asesinó a su prima... pero tanta hostilidad no frenó sus ganas de superarse y hoy estudia en una universidad mientras trabaja por un “salario de hambre” para costeársela. Las encuestadoras no suelen ir a colonias como la suya a preguntar, pero si la UCA le hubiera preguntado si desea irse a otro país, sin duda habría respondido que sí, como así respondió el 67% de los abordados para la encuesta presentada en diciembre pasado.

El segundo párrafo introductorio es para explicar que la carta no fue fruto de una arrebato, sino que me la envió después de hablar y chatear en incontables ocasiones durante meses. Como periodista me había interesado el caso de su prima, a quien conocí bien, y después de que la asesinaran platicamos mucho sobre ella. Había pues cierta confianza ya. Quizá por eso un día se animó a escribirme. “¿Qué hace usted en El Salvador?”, me preguntó-reclamó. Para jóvenes como él resulta inconcebible que, si alguien puede escapar de este país, no lo haga. Yo me siento salvadoreño después de más de trece años, con esposa e hijas salvadoreñas, pero nací y crecí en Europa, en el País Vasco. Y, en efecto, podríamos irnos del país cuando quisiéramos.

La carta:

Regáleme la oportunidad de ser hoy yo el preguntón .

Hasta ahora las palabras que hemos intercambiado han girado alrededor de la muerte de mi prima, pero desde que ella me había comentado sobre usted, se me despertó cierto interés, por lo cual me di a la tarea de buscar información general sobre su persona. Desde entonces he tenido una inquietud, no tanto por ser usted periodista y escribir sobre las maras, sino por ser usted español.

¿Qué hace usted en El Salvador? España es un país mejor en el sistema educativo, la sanidad, la economía... Un país que respeto independientemente de lo poco que sé sobre su historia y su cultura. El país de Mago de Oz y de Nach Scratch, dos de mis artistas favoritos. Y usted dejó todo aquello y vive desde hace más de diez años en un país convulsionado socialmente, con altos niveles de violencia, exagerados niveles de estrés psicosocial, innumerables psicopatologías sociales, un sistema judicial basura, unos policías y militares mierderos, una economía por los suelos, unos salarios de hambre, un país irrespetuoso de los derechos humanos, un sistema de educación mierda, un país de vendedores y compradores, consumistas todos hasta la verga, con más teléfonos móviles que habitantes, con los políticos más gilipollas, como dicen ustedes, el país de las maras, los del sueño dizque americano... En fin, como diría el cabrón de Roque Dalton, el país de los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo.

Seguramente para un periodista como usted haya mucho trabajo por hacer en este país; sin embargo, ni la persona más optimista y mejor preparada del mundo haría un cambio sustancial en la psiquis de un colectivo como la sociedad salvadoreña. Entonces, ¿qué hace usted arriesgando quizá hasta su propia vida y la de los suyos en un país como El Salvador? ¿Por qué ha permanecido durante tanto tiempo en una sociedad que no aporta nada a su salud mental? ¿Valdrá la pena el sacrificio a pesar de tener conocimiento de historias como la del periodista Poveda?

Disculpe sí le robo su tiempo con este discurso o si he mencionado cosas que posiblemente no sean las más interesantes o inteligentes. Es una curiosidad que he tenido desde hace un buen rato, sobre todo porque no logro entender el porqué. Como le mencione al inicio, mi sueño ‘ americano ’ siempre ha sido vivir en un país como España y poder alejar a mis padres, y a mi futura esposa y a mis hijos de sociedades como la salvadoreña.

Espero haberme dado a entender con mis comentarios que los hago con el mayor de los respetos, sin ningún interés o doble intención. Saludos.

A los pocos días de haber leído la carta, le respondí por teléfono. Solo se me ocurrió decirle una obviedad: que El Salvador en el que vivo yo es diferente a El Salvador en el que él vive. Que los dos son países violentos, pero solo en el suyo es una locura salir de casa cuando ha anochecido; solo en el suyo un padre no puede elegir la escuela a la que irán sus hijas porque queda en otra cancha; solo en el suyo se vive bajo la amenaza perpetua del ‘Ver, oír y callar’; solo en el suyo uno tiene que mentir sobre la colonia en la que vive cuando busca empleo; o solo en su El Salvador hay que cuidarse también al extremo de policías y soldados si se es joven.

Por eso a usted y a mí nos cuesta dimensionar esta carta, porque si nosotros podemos ir a cine, encargar una pizza o pagar internet domiciliar, aunque creamos que las deudas nos está ahogando, ya estamos por encima de lo que con cariño me gusta llamar el bajomundo, que es donde más se sufre y mejor se conocen las expresiones más dolorosas de la violencia.

Todo pasa, menos Chelino

Texto: Gabriel Labrador Foto: Luis Velásquez

El Faro

Esta es la historia de un salvadoreño que ha superado con creces el promedio de vida en el país. Un hombre cuya vida arranca en la primera década del siglo pasado y que dibuja con anécdotas la vida en un rincón del occidente salvadoreño. Aunque su memoria centenaria ya sufre estragos, guarda con especial celo un capítulo de su vida: la masacre de campesinos e indígenas de 1932 a la que sobrevivió.

Sobrevivir, según la Real Academia de Española:

(Del lat. supervivĕre).

1. intr. Dicho de una persona: vivir después de la muerte de otra o después de un determinado suceso.

2. intr. Vivir con escasos medios o en condiciones adversas.

* * *

Marcelino Galicia bajo el dintel de su casa. Foto El Faro

Marcelino Galicia bajo el dintel de su casa. Foto El Faro

Este hombrecillo vive escondido en la miseria material, entre montañas, en una casita de adobes, sin comida, sin agua potable, sin electricidad, sin medicinas, sin compañía, sin una calle que lo lleve a casa o lo saque de ella... Es un anciano que enterró la vida en comunidad hace tiempo y que hoy pasa sus días entre riachuelos y maizales, alejado 10 kilómetros de la villa de Tacuba, Ahuachapán. Tampoco es un ermitaño, es solo que en realidad no existe. Una o dos veces al mes la gente lo verá bajar de la montaña con un sombrero de alas anchas. Pasará consulta gratuita con el médico parroquial, comprará tortillas, chiles, tomates, o una botella de gas para su lámpara. Lo verán avanzar apoyado en su bordón vetusto mientras más de algún tacubense juega al pulso con su edad: que 114, que 87, que seguro más de 100... Y a pesar de todo, este hombre de barbas ralas, botines de cuero raído, seguirá sin existir:

-Es que soy otra persona -confiesa su acertijo, con una voz cansada, de erres dormidas y eses pastosas.

El hombrecillo muestra una de sus pocas pertenencias, una de las más caras. La sustrae del fondo de una mochila entumecida, la desenvuelve de una maraña de plásticos, la saca de un pequeño y curtido estuche azul de la Fundación para la Tercera Edad, Fusate y la muestra por fin: es un dui. Es un documento de identidad que miente porque revela que este hombre encorvado, de quien cuelgan pellejos que evocan antiguos músculos, tiene otro nombre. Frente a ese dui, el Marcelino Galicia Fabián frente a nosotros queda anulado de pronto, resulta ser un invento.

-El dui me lo dieron el año pasado, dicen que me va a servir -comenta.

-¿Para qué?

-... Fíjese, eso es lo que yo no sé, no me han dicho.

El dui se lo confeccionaron en 2010 con una fecha de nacimiento que no era la suya, con el nombre de una madre que le era ajena, y con la información de una esposa a la que nunca siquiera tocó. El documento de respaldo era la fe de bautismo de un tal Marcelino García que nació hace 86 años, que fue asentado por una tal Tomasa García y que años después se casó con Amanda Josefina García. Marcelino niega a este otro Marcelino, y como no sabe leer, cuando escucha los nombres de sus supuestos familiares bosteza: calcula que a estas alturas toda esa es gente muerta, que él es un hombre solitario y viejo. Acaba de cumplir 104 años.

-Marcelino, ¿usted sabe quién es el presidente salvadoreño ahorita?

Calla largo rato, luego balbucea nada más que dudas:

-¿El presidente que no es... cómo es que... se llama... es, es...? -Y así pasa largo rato hasta que...- ¿Un tal Mauricio no es? Funes, ¿verdá? -responde Marcelino, complacido.

-¿Y de cuántos presidentes se acuerda?

Si su mente no fuera una amalgama de recuerdos desordenados, Marcelino podría nombrar a cada uno de los 32 gobernantes que han dirigido el país desde 1908. Pero el silencio sugiere otra cosa. Tras más de un minuto de lucha con sus recuerdos, Marcelino solo rememora el apellido del expresidente Napoleón Duarte, y el nombre de Fidel Sánchez Hernández, a quienes evoca por sus disposiciones sobre la agricultura salvadoreña. Marcelino no puede pensar su vida sin la tierra, los frutos que esta le ha dado... aunque también los sustos. Sobrevivió a siete terremotos en Ahuachapán durante el último siglo, a varias decenas de inundaciones y al menos a media docena de grandes deslizamientos. También burló la muerte cuando fue patrullero cantonal, cuando estuvo preso tras batirse a machetazos con un vecino que quería violar a su mamá, cuando estuvo enfermo y se curó solo gracias a las plantas medicinales. Sobrevivió al hambre cuando hubo sequías, y a la tristeza después que su esposa falleciera de un infarto y, mucho antes, cuando sus dos hijas murieron por enfermedades incomprensibles.

Hubo un día, hace casi 11 años, cuando alguien en el gobierno descubrió que los recuerdos de este campesino longevo valían oro y que podían reconstruir la historia de Tacuba por sí mismos. La entonces Concultura quiso enmendar el desamparo en el que había vivido siempre el empobrecido Marcelino y tuvo con él un asomo de cortesía. Y le extendió un diploma... un papel enmarcado en el que se le reconoce como "nahuablante y fiel guardián de tradiciones, costumbres y de nuestro idioma nacional el náhuat". Ese reconocimiento ahora luce marchito, cubierto de hongos, hollín y polvo, y pasa refundido sobre una tabla, en la oscura cabaña donde vive Marcelino, en medio de una montaña perdida de Tacuba, ajeno a lujos, enfermo de los riñones y con un cáncer de próstata que los médicos ya no quieren operar por miedo a dañar su fragilidad.

¿Qué podría cambiar de su vida un hombre que ya superó con creces el umbral en el que muere la mayoría de salvadoreños?

-¿Cambiar? ¿Para qué? -pregunta.

Marcelino sabe que en su boca y sus ideas hay algo que le parece atractivo a los investigadores e historiadores. Con el paso de los años, estudiantes locales y hasta gringos lo han buscado para escuchar sus historias. Los que se han dado a la tarea de recopilar piezas disgregadas de un mapa ancestral, como la fundación Acisam, en Tacuba, aseguran que "Chelino", como le llaman, es el máximo exponente indígena del lugar. Flor López, una treintañera rellena y entusiasta, es una de sus protectoras. Lo visita cada semana, le lleva alimentos, lo lleva a que pase consulta médica. Hace unas semanas, en la víspera de su cumpleaños que se celebra el 7 de febrero, Chelino sufrió una crisis que lo llevó hasta el hospital San Juan de Dios, de Ahuachapán. Muchos recordaron lo que el anciano ya ha repetido en varias ocasiones:

-Ya de estos 104 no creo que pase, ya no aguanto.

Lo mismo había dicho cuando tenía 103, que no pensaba que llegara a los 104.

Chelino ha permitido que la gente de Acisam produzca una película sobre él. Aún no la han terminado pero el guion habla de un abuelo y un niño que comparten historias del pasado de Tacuba. La cúspide llega cuando el anciano cuenta cómo sobrevivió a una masacre que hicieron los soldados contra los indígenas hace mucho, mucho tiempo...

-Es una historia la que están haciendo conmigo -dice Chelino, mientras suelta otro bostezo. Sus ojos se han empequeñecido y su voz se ha transformado en susurros o frases quejosas después de casi dos horas de plática. Necesita descansar antes de contar esa historia de la matanza.

-Vengan otro día, y platicamos -dice.

* * *

Nadie recomienda visitar a Chelino sin un guía. Hay que salir del casco urbano de Tacuba y tomar uno de los tantos caminos que conducen a las montañas que rodean la villa y en donde habita la gran mayoría de los 30 mil tacubenses. Esta calle es de arena arcillosa y en tiempos de lluvia se vuelve una mole de barro sobre la que avanzar requiere una habilidad especial. Y hoy está lloviendo. El avance es lento, las orillas de la calle son canaletas por donde baja el agua. A la izquierda, un barranco de fondo insondable y a la derecha, más montaña. Aparecen ríos, riachuelos y así, a lo largo de unos 10 kilómetros. Llega un punto en el que hay que abandonar el pick up y seguir a pie. El vehículo queda contiguo a la única tienda en muchos kilómetros a la redonda, y que no vende agua potable, solo Coca-Cola. Hay que tomar una vereda empinada hacia abajo y llena de peñascos. La casa de Chelino es la última en este pequeño camino y desde el otro lado de la hondonada se escucha el seseo de un riachuelo cercano y el trinar de una flauta de carrizo, el pito de los nahuapipiles. Ese es Chelino.

Dentro de la oscuridad de la cabaña -afuera el sol mañanero es abrasador- cuesta reconocerlo. Pero la voz suave de Chelino da la bienvenida.

-Buenos días les dé Dios. Pasen endelante.

La siguiente imagen reconocible es un Chelino batallando con el peso de un banquito de madera que jalonea para la comodidad de los visitantes.

Su cabaña es un espacio de 10x5 metros con paredes de adobe. Adentro solo hay una ventana que Chelino tapa con una lámina circular y que a la vez está sujeta con dos clavos. La puerta es de madera y Chelino acostumbra a asegurarla con un candado. Siempre que sale, Chelino amarra la llave a un cordón que cuelga de su cincho.

-Esta llave es de mi palacio- bromea este hombre lleno de mil arrugas y de un sentido del humor aparentemente infinito.

Su vida es tan frugal que objetos como esa llave siempre llaman la atención. Tiene otros objetos: un escapulario elaborado con cuentas rosadas de plástico, un par de anteojos oscuros que Chelino dice haberlos comprado en un día de mercado, no sabe dónde, no sabe cuándo...

Al nomás entrar a la vivienda, junto a la pared derecha hay una mesita donde Chelino guarda parte de sus alimentos, como el agua o los granos crudos. Sobre la pared descansan casi una decena de bordones que él se ha fabricado de madera. También cuelgan un par de sombreros. En el suelo hay canastos y restos de un pequeño fogón. En la esquina, un cúmulo de ollas y platos, y en el techo, atravesado entre las vigas del palacio, un rollo grueso y grande de piel de venado. Una gran cruz sobre una mesa, adornada con papel brillante rojo y azul y discos digitales, es lo más excéntrico en este cuarto.

-¿Qué tal, don Chelino?

-Ah, pues aquí... medio jodidos...

Chelino quizás se ha acostumbrado últimamente a las visitas de gente que quiere conocerlo. Su lucidez ya le hizo entender que aquello que aprendió de su abuela y de su mamá hace décadas ahora puede darle de comer porque es de los pocos que habla náhuat. A veces, la gente de Acisam lo llega a recoger y lo lleva al pueblo para algunas actividades culturales. Pero lejos de mostrarse como un cacique pipil, Chelino se mantiene reservado, imperceptible. Durante una reunión de pueblos originarios organizado por asociaciones salvadoreñas, Chelino permaneció sentado, distraído, ajeno a las acaloradas intervenciones sobre el respeto al derecho de las poblaciones que se consideran indígenas. Incluso se puso de pie, salió a tomar aire un rato, y esperó la hora de almuerzo.

Quizás por eso esta mañana Chelino habla del dolor en sus riñones o del fuego que dice sentir cuando hace pipí. Chelino habla de las últimas lluvias, o de su última visita al pueblo para comprar comida, o del riachuelo que pasa al lado de su casa donde se baña -no todos los días- y que le sirve para llenar sus botellas.

-Con que esté alentado para seguirla pasando... -dice.

Basta preguntarle si siempre fue tranquilo este municipio para que comience a hablar de algo que él llama "los tiempos del comunismo". De los soldados, de la represión a los campesinos, de su huida, del náhuat, de la muerte de algunos familiares...

-¿Cómo ha hecho para sobrevivir tanta tragedia? Usted ya ni recuerda las fechas de tanto desastre.

-Es que los que son como uno no pueden andarse fijando en ese detalle de lo que se va viviendo ni las fechas de las cosas que van pasando. Hay que agradecr lo que uno tiene.

El ser humano es así -o necesita ser así- cuando lo que se requiere es enfrentar la adversidad, sobrevivir. Y Marcelino sobrevivió. Es el sobreviviente.

* * *

Cruzar o morir fusilados. Los 10 o 15 campesinos llevaban una hora de caminata presurosa cuando se toparon con el río Paz. Alzaron a los niños por las muñecas y se adentraron en la corriente de agua. Iban con poco peso, apenas unas hamacas y harapos, huyendo sin saber exactamente de quién ni por qué. Chelino era uno de los esos, iba junto a su papá y a su abuelo. Atrás habían dejado el cantón San Juan, en Tacuba, que para entonces ya era una babel de casas incendiadas, soldados, guardias vociferantes y campesinos escurridizos. Corrían los últimos días de enero de 1932.

Algunas mujeres se habían quedado en el cantón, en medio del caos y del tronar de fusiles porque de alguna manera creían que la cacería no iba contra ellas. Quedaban encerradas en almacenes o en las casas donde trabajaban, encerradas junto a los ancianos, confiadas en que la muerte pasaría de largo como quien ignora una presencia inofensiva.

Chelino, su papá y su abuelo habían decidido huir al escuchar los alaridos de su padrino cuando este llegó al pueblo, montado sobre una mula que ni siquiera había logrado ensillar bien. “¡Mataron al capitán Rivas, mataron al capitán Rivas!”, llegó gritando el padrino, de nombre Óscar Martínez. Él había escapado en medio del relajo del casco urbano de Tacuba y montó como pudo su mula y partió hacia San Juan, el cantón, a alertar a sus familiares. Cuando llegó, llevaba los pantalones roídos y traía heridas y arañones en los brazos y piernas porque había avanzado a cambo traviesa para evitar los caminos públicos. La mamá de Chelino torteaba para la cena.

A esa hora, algunos cuarteles y guarniciones militares del occidente salvadoreño estaban siendo asaltados por campesinos con armas artesanales y unos cuantos fusiles. Las tiendas y almacenes de los pudientes estaban siendo saqueadas en señal revanchista, y en respuesta, los soldados del gobierno habían sido enviados a la zona para matar a todo campesino con aspecto indígena que se les cruzara.

Cuando Óscar Martínez, el padrino de Chelino, terminó de contar las desgracias que había visto en el casco, la gente de San Juan comprendió qué eran aquellas detonaciones que habían estado escuchando desde unas horas antes. En cualquier momento una patrulla de guardias o un pelotón de soldados podría aparecer.

El papá y el abuelo de Chelino dijeron que conocían gente del otro lado del Río Paz, en el valle El Colorado guatemalteco, y hacia ahí se escabulleron como las gallinas cuando hacen un nido en el monte. Caminaron con prisa entre peñas y cerros hasta desembocar en aquel río, amplio y rápido, y que cruzaron frunciendo las caras y con la rabia escondida.

Cuando dieron con las cuevas en la barranca de los Corteses ya era noche. Eran cuevas que algunas aves nocturnas ocupaban como guaridas. Apestaban. No eran más grandes que una casa y respirar adentro era para recibir un golpe de vapor feroz y pestilente. Dentro cabían pocas personas paradas, pero hincadas o sentadas llegaban a caber hasta 15.

Durante las primeras lunas, muchos no pegaron las pestañas porque creían que pronto los soldados los alcanzarían y los matarían ahí mismo, sin necesidad de llevarlos al pie de las ceibas como ya para entonces habían hecho con miles de campesinos. Tres días después del levantamiento del 22 de enero, el conteo oficial de "comunistas” era de 4,800 "comunistas aniquilados", según la correspondencia oficial.

Los habitantes del valle El Colorado, los guatemaltecos, se dieron cuenta del éxodo salvadoreño:

-¿Andan perdidos? ¿Han venido a pasear? –preguntaban.

-No –respondían Chelino y sus dos parientes-, hay una gran matazón de gente en El Salvador, una gran guerra, no podemos regresar.

-Vaya, quédense, ¿trajeron comida?

Los chapines del valle les enviaban comida, tortillas rellenas con frijol, grandes, que con los años terminaron siendo las pupusas, cuenta Chelino. Aquellos habitantes de El Colorado fueron personas hospitalarias, incluso los invitaban a abandonar las cuevas pues la humedad que había dentro de ellas era dañina para la salud y generaba más incomodidad. Pero los tacubenses no querían alejarse tanto de la frontera, porque confiaban en que pronto llegarían los emisarios anunciando la paz.

Pero la represión campesina duró hasta tres meses. Pasadas unas semanas, ya parecía seguro abandonar esas cuevas cercanas al río Paz. Así que los hombres armaron refugios con ramas de ojushte, un árbol con el que se acostumbraba a levantar cercos alrededor de los potreros, y cada día el miedo era menor, y mientras el sol no cayera, los hombres aprovechaban para meter mano en el río y sus afluentes. Fabricaban atarrayas y anzuelos y conseguían pescados, cangrejos y camarones que luego, bajo el camuflaje de la noche, tiraban a las brasas ya sin miedo a que el humo delatara su ubicación a los sanguinarios del otro lado de la frontera. Otros se mecían debajo de los palos en sus hamacas, mientras otros iban al río a bañarse o a pescar. A veces venían las mujeres del valle a cocinar, o a veces eran los hombres quienes iban al valle de El Colorado a buscar tortillas.

Chelino no recuerda cuánto tiempo pasó ahí. Algunas veces contó que habían sido dos semanas, pero otras veces dijo que había sido un mes.

* * *

La noche del viernes 22 de enero se reunieron miles de campesinos e indígenas en Tacuba, Teotepeque, Juayúa, Izalco y Nahuizalco, y se armaron con machetes, palos, piochas y algunas pistolas. Intentaron tomarse algunos puntos claves, carreteras, alcaldías o guarniciones militares aunque no con el éxito esperado. El objetivo era recuperar las tierras agrícolas a toda costa, y quitarle el poder a las familias cuya economía dependía del cultivo del café.

Aquellos eran tiempos en que ser revolucionario todavía tenía un aire soviético. Ni Cuba, ni su Fidel Castro, ni los sandinistas habían triunfado en sus revoluciones. Ni siquiera Vietnam. Pero para esos días, las plantaciones de café habían crecido tanto como el rencor de los trabajadores. Mientras en una sola plantación las ganancias podían llegar a casi medio millón de dólares, el pago al total de los trabajadores no pasaba de los 10 mil. Y todo empeoró con la crisis económica de 1929. Los salarios de una semana bajaran de seis colones a uno, y el desempleo aumentó 30%.

Al Partido Comunista de El Salvador (PCS) no le costó nada asumir las mismas banderas de lucha que los campesinos de occidente. Y se decidió más cuando los comicios de los días previos al 22 de enero fueron manipulados. Para colmo, tres líderes del partido habían sido detenidos por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez.

Pero para Chelino, aquel levantamiento fue un sinsentido, y fue lo que provocó que los soldados los ejecutaran. "Por eso del comunismo fue que se dio esa matazón, mataron a la pobre gente sin qué ni para qué". Aquellas noches de enero, la orden de los soldados era matar, fusilar, degollar y enterrar cuanto cuerpo cupiera en fosas comunes. Entre 5 mil y 30 mil campesinos fueron asesinados.

La masacre había sido ordenada por el presidente Hernández Martínez, un militar místico, disciplinado, frío y de ojos saltones. La orden la dio a través del Ministerio de Guerra comandado por el general José Tomás Calderón, abuelo de Armando Calderón Sol, quien en 1994 se convertiría en presidente de la República. Usaron fusiles “checos” que para entonces usaba la Guardia Nacional, una entidad auxiliar de la milicia, para exterminar lo que identificaron como una afrenta comunista. Calderón no escatimó recursos y al cabo de cuatro días de operaciones se dio el lujo de rechazar un buque cargado de infantería que ofreció Estados Unidos para que atracara en Acatjutla y ayudar a sofocar el levantamiento.

* * *

Tacuba es un municipio ahuachapaneco que besa Guatemala a través del Río Paz y que está incrustado en la cordillera costera. Hace siglos, a esta porción de tierra se le llamó Tacupán, que significa en náhuat "patio del campo de pelota". Los nahuas provenientes de lo que ahora es México habían llegado escapando del imperio tolteca alrededor del siglo 10 d.C. Desde entonces surgieron asentamientos como Yzcuintlán (Escuintla), Mictlán (Asunción Mita), e Ytzalco (Izalco) y, antes del siglo 13, Tacupán ya era un nutrido asentamiento nahuapipil que incluso fue escogido por los españoles como uno de los lugares donde definitivamente tenía que construirse una iglesia católica.

En los años de la conquista española, tanta era la población indígena en Tacupán que los españoles mandaron a levantar la iglesia de Santa María Magdalena para convertir a los infieles. Tacuba vive sumida en la pobreza, con 25 mil habitantes, la mayoría alejada en las montañas, donde según investigadores el ideario que generó la matanza no se ha perdido.

Después de la masacre, Hernández Martínez prohibió el náhuat porque era de la idea que la lengua podría servir para complotar contra el régimen en las propias narices de los efectivos de la Guardia. Sus creencias sobre las ciencias ocultas era tan fuertes como la creencia de que el comunismo acabaría con el país. Cuando fue interpelado por la prensa, Hernández Martínez dijo que en la matanza del 32 solamente el ejército había asesinado a 2 mil campesinos.

13 años después de haber comenzado su dictadura, Hernández Martínez dimitió bajo la presión de la huelga de los brazos caídos en 1944, a la edad de 62 años. El día que dimitió se despidió con la siguiente frase: "No creo en la historia porque la historia la hacen los hombres y cada hombre tiene su pasión favorable o desfavorable. Yo no creo más que en una cosa: en mi conciencia, y esa conciencia me dice que he cumplido con mi deber."

* * *

-¿Quiénes mataban, Chelino? ¿Eran los comunistas o los soldados?

-Siasaber, si ahí no me puedo explicar yo. Comunista le decían tal vez al que no hablara español o tenía talle de campesino. Todos parejito, al que agarraban lo mataban, y si no se dejaba, lo hacían pedazos. Por eso era mejor huir.

Mejor huir, dice, aunque hacerlo era difícil. Los dueños de grandes tiendas, colonos de fincas o mandadores de hacienda se convirtieron delatores y colaboraron con la masacre. Acompañaban a los pelotones para señalar con la mano y acusar a los vecinos de estar contagiados con el síndrome de la organización obrera y sindical.

-Ese indio es uno, ese que viene allá es otro. Y tal vez eran ricos que comían gracias al sudor de todos los campesinos del pueblo-, recuerda Chelino.

Los que eran señalados como revoltosos podían ser inocentes pueblerinos o también campesinos empapados de rebeldía que no se habían escondido de la mejor manera. Los detenidos eran amarrados y llevados en cuadrillas fúnebres y, en el caso de Tacuba, eran conducidos hasta una ceiba. Los colocaban frente a una zanja hasta que la ametralladora cumplía con su trabajo tartamudo.

Los hombres caían descuadernados, boquiabiertos, ojos en blanco, cabellos lodosos, descalzos, manos gruesas y pálidas, dentro de la fosa común que había sido abierta por soldados. Hubo cuerpos que quedaron a la intemperie, a merced de los cerdos y zopes. Y para mientras, había maridos escabulléndose por los montes, niños siendo garroteados y mujeres, cuyas trenzas y cabelleras eran cortadas por los soldados como trofeo.

* * *

Chelino regresó al casco de Tacuba solo después de varias semanas de pasar escondido en las cuevas de la quebrada Los Corteses, en Guatemala. Hasta allá llegó un enviado, un familiar del padrino de Chelino, para avisar que ya podían regresar a sus casas o lo que quedaba de ellas. Algunos campesinos habían logrado sobrevivir gracias a un salvoconducto extendido por la misma autoridad militar de la zona en la que constaba que no habían participado en el levantamiento. En otros casos, pese a la extensión del documento, los indígenas aparecían muertos o degollados.

Chelino recuerda que al regresar el pueblo daba asco. Había un mar de misas de novenario que se celebraban en grupos, en los zacatales o donde los cuerpos habían sido encontrados descomponiéndose. Los cadáveres hedían y esto terminó desatando una pequeña crisis económica hasta que el gobierno decidió recoger los cadáveres para que los ciudadanos volvieran a comprar animales de corral.

Chelino recuerda haber visto casas quemadas, cercos caídos, y horcones solitarios ensartados en el suelo. “Mmm, aquí vivía fulano, ve, cómo está, todo quemado. Aquí vivía tal otro…” A veces se veían los cuerpos carbonizados o tullidos en medio de las casuchas chamuscadas. Al pie de una de las ceibas, la sangre de las víctimas corría en un hilo sin fin.

Chelino perdió algunos familiares: cinco tíos, y numerosos primos. Recuerda el llanto de su padre, y mientras lo cuenta solo mira al suelo, y repite frases en un tono deprimido. Chelino dice que muchas mujeres quedaron solas; lloraban y se preguntaban entre sollozos cómo iban a hacer para comer. Muchas comenzaron a buscar posada casi inmediatamente, otras se preocupaban más por la comida.

* * *

Parece que un torbellino ha reordenado la mente de Chelino. Los recuerdos siguen ahí, intactos, y lo único que parece extraviado es el orden lógico entre ellos. Chelino es capaz de verbalizar sus recuerdos en detalladas anécdotas cuando está de ánimo. Cuando platicábamos, a veces se quedaba callado por uno o dos minutos. Cruzado de piernas, colocaba sus manos sobre la rodilla sobresaliente, bajaba su mentón y levantaba con suavidad el talón que tenía apoyado sobre el suelo de tierra. Cuando despertaba de su trance, levantaba la cabeza, y hablaba como si hubiera regresado de otro mundo: "Así que ya le digo..."

Y se soltaba en un laberito de múltiples entradas y salidas, y y volvíamos a presenciar el auténtico despotrique contra el olvido.

Nos contaba cuando su cuerpo era aún robusto y salía con sus chuchos, montado sobre su bestia, a cazar con un fusilito que había comprado y regresaba a los brazos de su esposa con la atarraya llena. Cuando se partía la espalda cargando sacos de café y trabajando para muchas familias terratenientes. Cuando su debilidad era el guaro y las pachas lo tumbaban por las noches, aun cuando gozaba la compañía de una de las tantas mujeres con las que se congraciaba gracias a sus secretos:

-El pisto y la fisonomía: ja, ja, ja. El pisto y la fisonomía era lo que me hacía valer a mí.

Chelino vivió en carne propia el acoso por hablar náhuat. Una vez acompañaba a su mamá y a su abuela en la plaza del pueblo, un día cualquiera, como parte de una costumbre de las familias originarias que los hacía congregarse en la plaza. Los guardias interrogaron a Chelino en la calle, como hacían con todos los que tenían apariencia indígena, y como respondió en náhuat, vinieron los golpes. "¿Qué decís, hijueputa?", y luego sonaron los culatazos de los fusiles que Chelino, más de 80 años después, solo emula con un sonoro "¡pooooom!"

El castellano se vendió como una ventana de oportunidad para miles de indígenas que se fueron ladinizando poco a poco. El gobierno envió profesores de español.

Por eso es que Chelino no sabe leer y si aprendió a hablar el español fue para sobrevivir. El náhuat cayó en desgracia, ni siquiera fue enseñado a las generaciones que nacieron después de la matanza porque solo había servido para marcar a las víctimas.

-Con el 32 se perdió todo, el refajo indígena, el náhuat, todo, todo... pero si no hubieran matado a toda esa gente, ahora sería un gentío más grosero el que hubiera.

Chelino nació entre las montañas de Tacuba, en la cumbre de El Edén. Se mudó con su familia a varios lugares de alrededor hasta que decidió casarse y emigrar para el cantón San Juan, donde la vida era más barata y la naturaleza proveía la madera para cocinar y los alimentos. Su esposa, Josefa García Turbín, le dio tres hijos, de los que solo sobrevive el primero, el varón del que hoy en día Chelino no sabe nada.

Chelino se metió a colaborar con la Guardia Nacional como patrullero, aunque no recuerda cuándo fue eso. Llegó a ser comandante local y recuerda que ponía en su sitio a los ladrones y sinvergüenzas.

-Eso sí, eso de matar yo nunca lo hice.

Chelino también aprendió a tocar el pito y el tambor. Había un tocayo suyo que era el encargado de las procesiones y rituales con la iglesia, y fue a él que le pidió, ya adulto, que le enseñara a tocar.

-A mí me gustó la bulla del tamborcito, y fui donde el señor que se llamaba igual que yo. Fuimos hablando, y me enseñó a hacer los carrizos, a pulirlos, a hacer los hoyitos con la medida del dedo.

La segunda vez que platicamos, Chelino también nos regaló un par de horas. Ejecutó varias melodías y sonidos con el pito y el tambor y cuando nos despedíamos, nos regaló un carrizo de los que acababa de elaborar. A cambio le ofrecimos unos dólares que al principio rechazó. Después, soltó un "que-diooos-se-lo-paaaague".

* * *

Hay personas en el pueblo que dicen que Chelino ha cambiado, que se le ve mal. Hace un año, dicen, se le veía más lúcido, muy fuerte, pero ahora, cuando camina, la cadencia de sus pasos que se arrastran reflejan un tono triste, un pesar. Chelino tiene una infección en los riñones que lo dobla a veces. La vez que compartió mesa con nosotros, le aquejaba un dolor en el ojo, lo tenía con una pequeña mancha de sangre.

-Tengo 103 año cumplidos, voy sobre cuatro ya, pero ya no aguanto estos años. Considero yo que ya no salgo -decía hace seis meses.

Como todo un hombre-icono, la salud de Chelino es un asunto de interés general. Cuando a mediados de 2010 corrió el rumor de que el anciano agonizaba, desde el pueblo organizaron pequeñas expediciones para verificar su situación. Entre aquellos grupos, la parroquia logró enviar hasta un sacerdote y mujeres rezadoras y así permitir que Chelino se confesara antes de marcharse. Tanto fue el barullo que un su hermano perdido, Federico Galicia, 35 años menor que él, olvidó los viejos rencores, los insultos que se habían dado con el mayor de sus hermanos y se animó a visitarlo. Y fue con esa visita, quién sabe por qué, si por vanidad o por orgullo, que Marcelino saltó diciendo:

-No, si todavía no me toca -les aclaró-. El día que me muera me ponés el tecomate por mis pies, para seguir tomando agua en la otra vida. Ja, ja, ja, ja...

viernes, 23 de enero de 2015

Crimen organizado: “El narcotráfico es una problemática que afecta especialmente a la clase trabajadora”

Melissa Zenobi (ACTA)

La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de la que la Central rosarina forma parte, realizó ayer una reunión amplia para debatir salidas a los hechos de violencia que se viven en los barrios de la ciudad, que vienen terminando con la vida de cientos de jóvenes. Al respecto, ACTA dialogó con Gustavo Martínez, Secretario General de CTA Santa Fe, quien se refirió a las problemáticas derivadas del narcotráfico.

-En los primeros 15 días del año, hubo 12 muertos en las barriadas rosarinas, de los cuales más de la mitad son menores de 24 años. ¿Cuáles son las causas de lo que está ocurriendo en los barrios rosarinos?

- Acá hay que contextualizar la problemática de una nueva etapa de este costado que tiene el mercado, que es el narcotráfico. Es un negocio más, hay una renta más. Ha crecido el consumo, y se promueve y se va estructurando en distintos barrios y ciudades. Es importante remarcar que lo que genera violencia no es la pobreza, sino el crecimiento de la desigualdad. Son cada vez más los sectores que sienten el desamparo y lo único que trae la posibilidad de conseguir un mango para la subsistencia –incluso en sectores no tan marginados- es engancharse con el comercio, la protección y demás aspectos que tiene esta problemática. Esto es central: el crecimiento de la desigualdad. Pobres cada vez más pobres, ricos cada vez más ricos. Y un Estado que, en ese sentido aparece ausente.

-Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que le tocan al Estado en estas muertes?

- Es innegable la responsabilidad del Estado nacional, provincial y municipal y de los tres poderes del Estado. Estamos en una zona que tiene 43 terminales portuarias, con una pérdida absoluta de soberanía, 5.000 buques y 2.000 barcazas que suben y bajan lo que quieren. La paz y seguridad que reclaman millones de personas en nuestro país se va en los puertos de esta zona, por ahí se van los recursos que nos permitirían darle sustento a todos los planes que tengan que ver con la salud, la educación, la prevención, con devolverle el futuro a nuestros pibes y a nuestros jóvenes. En esta zona faltan 80.000viviendas de manera urgente y hay 80.000 viviendas desocupadas. Estos son datos del último censo. Esto es un dato clave para mostrar como ha crecido la desigualdad.

-Tampoco hay una intención clara de terminar con el narcotráfico en la Argentina.

- De acuerdo al sector que sea, se tiran las culpas y hacen hincapié en alguna fuerza de seguridad. Si es un sector más ligado al Gobierno nacional, va a hacer hincapié en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Y si es un sector vinculado al gobierno provincial o al esquema de la UCR, Prefectura y Gendarmería aparecen como Satán. Pero sabemos que las fuerzas de seguridad en general son el problema, son parte del problema. Porque no solamente permiten, sino que son un engranaje en el comercio, la protección y ni hablar del Poder Judicial, tanto nacional como provincial. Otro dato es que toda esa masa de recursos que maneja el narcotráfico pasa por los bancos. En Santa Fe, de hecho, se les regaló el Banco de la Provincia a los tipos más famosos por lavar dinero del narcotráfico en nuestro país, como eran los hermanos Ron.

-¿Qué tareas nos tocan a las organizaciones del campo popular?

- En los barrios, tanto de Rosario como de Santa Fe, tenemos muchas experiencias en donde las organizaciones populares llegaron mucho antes que el Estado. Es el caso de Santa Lucía, un barrio que ahora está muy estigmatizado, a donde llegaron año antes las organizaciones sociales, culturales grupos de alfabetización y décadas más tarde llegó el Estado. Al barrio El Pozo, de Santa Fe el MTL llegó mucho antes que el Estado. Entonces, las tareas de las organizaciones vienen siendo heroicas. Si hay algo que modificar, es generar la capacidad de unirnos cada vez más para trabajar en problemas que comprometen la vida. Debemos comprender que se trata de temas que comprometen y afectan especialmente a la clase trabajadora. Porque desde nuestros sindicatos y la CTA, venimos trabajando y militando en este sentido; pero para el conjunto del movimiento obrero, con esto estamos hablando de otra cosa. Nosotros abrazamos a todas las iniciativas que trabajan en devolverle el futuro a la niñez, la juventud y a los trabajadores.

De la lucha de clases a la lucha de sexos

(Una reflexión crítica de la praxis de género).

MSc. Tito Alfredo Jacinto Montoya*

Voces

Prolegómenos.

Partamos de los hechos. Los así llamados enfoques de género se han constituido en una especie de sentido común internacional intentando poner en la evidencia lo que ellos consideran tanto la especificidad de la opresión de la mujer, por ser tal, y las causas precisas de tal opresión.

En tal empeño han venido a ser síntesis muchas organizaciones no gubernamentales pero primariamente organismos multinacionales de tipo político o financiero que suelen condicionar su cooperación financiera a la adopción, por parte de las naciones y colectividades sociales, de dichos enfoques de género. Suele haber facilidades para captar fondos internacionales si los proyectos públicos o privados contemplan enfoques de género.

Menudean las organizaciones, proyectos, iniciativas de todas suertes que buscan legitimarse como abanderados de las visiones de género, que demandan financiamiento y respaldo. En nuestro país hay no menos de 40 estructuras entre públicas y privadas que dicen que trabajan con enfoque de género.

Debido a la pluralidad y el acceso a los fondos financieros nacionales e internacionales pudiera haber conflicto entre dichas estructuras, no tanto por el modo de entender la cuestión de género, sino por acceder al financiamiento en ciernes.

Los enfoques de género han llegado a ser como un eje transversal, presente en todo, de la curricula educativa, de la lógica jurídica, legislativa, el ámbito familiar, los partidos políticos, hasta en el campo periodístico, coloquial, etc. Los enfoques de género tienen carta de ciudadanía en todo el ámbito cultural nacional e internacional.

Uno de los colmos de estos enfoques pro-femeninos es promover una iniciativa única y exclusivamente para el beneficio de las niñas: “por ser niña”. Lo cual resulta totalmente discriminatorio hacia los niños varones. Nadie dicen nada, nadie denuncia, todo parece “normal”, de sentido común. Hay en esto incluso violación de los derechos internacionales del niño varón. Es del todo repugnante que a las niñas las promuevan “por ser niñas”, y a los niños los discriminan “por ser niños”.

En un litigio legal en el campo de la familia, el padre podría enfrenta el caso ya con elementos de discriminación hacia él; es víctima de ese “sentido común” que considera que el varón es siempre el agresor, y ella, por ser mujer, es víctima siempre. Es altamente probable que de 10 casos que se sometan a juicio, 9 resulten a favor de los intereses de ella, y quizá 1 falle a favor de él. Con el agravante de que pudiera ser que “los intereses del menor o la menor” se confundan con los intereses de la madre. Pudiera haber una pérdida de la objetividad de la investigación, y por tanto se habría perdido el rastro de la verdad. Imperaría ese “sentido común”, ese estigma discriminatorio en contra del varón por ser varón. El indiciado estría de antemano condenado por el “delito” de ser varón.

La Real Academia de la lengua española clarifica que género únicamente tienen las palabras, pero no las personas. Las personas sólo tenemos sexo. “El sofá” es género masculino, “la silla” es género femenino. Por ello es incorrecta la expresión “violencia de género”, porque tal violencia no la cometen las palabras, sino las personas; lo correcto sería hablar de violencia de sexos. Por otra parte el uso de reiteraciones y circunloquios tales como “llevaré a los niños y las niñas al colegio” resulta “artificioso y ridículamente innecesario” como lo denuncia la Real Academia de la Lengua Española.

Nadie en su sano juicio podría negar que la mujer ha tenido que padecer una situación opresiva de diferente naturaleza y por distintas causas. La opresión de las mujeres, y la propia de los hombres, está esencialmente relacionada con el hecho de la explotación y la ruptura de la unidad societal con la constitución de las clases sociales. Igualmente hay que considerar que anatómomorfológicamente el hombre y la mujer somos diferentes, pero también complementarios. Ya sabemos que cuando originariamente los seres humanos tuvimos que enfrentar la tarea de producir para satisfacer nuestras necesidades se estableció la primera forma de división social del trabajo fundamentada en ésa diferencia natural. Entonces, ¿cuál o cuáles podrían ser las causas fundamentales de la opresión propia de las mujeres en tanto que tales?. Antes de ir adelante hay que considerar también que ni los hombres ni las mujeres existen así en abstracto, y que sólo existen socialmente como seres históricamente determinados y condicionados. De tal forma que enfrentar la pregunta por la raíz de la situación opresiva real que padecen las mujeres implica tener en cuenta todos los elementos que hemos avanzado arriba. Evidentemente que hay otros elementos, pero consideramos haber apuntado los fundamentales.

La primera causa de la opresión de la mujer la encontramos en el carácter deshumanizante de las distintas formas de organización civilizatorias que implican, de modo necesario y no incidental, tanto la explotación como la dominación del ser humano por el ser humano. En un análisis muy agudo de la suerte de la fuerza de trabajo en la lógica de la producción capitalista Marx advierte que “La enajenación del trabajador en su objeto se expresa de acuerdo con las leyes de la economía política: cuanto más produce el trabajador menos tiene para consumir; cuanto más valor crea más se desvaloriza él mismo; cuanto más refinado es su producto más vulgar y desgraciado es el trabajador; cuanto más inteligencia manifieste su obra más declina en inteligencia el trabajador y se convierte en esclavo de la naturaleza”(1). Esto es así independientemente de que la fuerza de trabajo sea hombre o mujer. Pero hay que considerar que el estado de enajenación de la fuerza de trabajo capitalista no se realiza única mente en la relación que el trabajador tiene con su objeto de trabajo; se da también en el mismo desarrollo del proceso productivo en el que se halla inmerso el trabajador asalariado: “¿Qué constituye la enajenación del trabajo –se pregunta Marx-? Primero, que el trabajo es externo al trabajador, que no es parte de su naturaleza; y que, en consecuencia, no se realiza en su trabajo sino que se niega, experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla libremente sus energías mentales y físicas sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabajador sólo se siente a sus anchas, pues, en sus horas de ocio, mientras que en el trabajo se siente incómodo. Su trabajo no es voluntario sino impuesto, es un trabajo forzado . No es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio para satisfacer otras necesidades. Su carácter ajeno se demuestra claramente en el hecho de que, tan pronto como no hay una obligación física o de otra especie es evitado como la plaga. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo que implica sacrificio y mortificación. Por último, el carácter externo del trabajo para el trabajador se demuestra en el hecho de que no es su propio trabajo sino trabajo para otro, que en el trabajo no se pertenece a sí mismo sino a otra persona”(2). La explotación económica y la dominación social, política, y cultural es algo que padecemos todos los miembros del género humano a los que, desde la acumulación originaria de capital, nos han arrebatado las condiciones materiales y espirituales para poder producir y reproducir nuestra existencia justamente como lo que pretendemos ser: seres humanos. En esto hay una especie de homologamiento de la esencia; es como una condición trascendental de la deshumanización de la vida del hombre y de la mujer a la cual se haya subordinada la condición específica de ser hombre o mujer.

No es el hombre por ser hombre la raíz de la opresión femenina. Primero hay que considerar que el varón también sufre la explotación y la dominación en un sistema capitalista. Por ello ha planteado Marx en la Contribución a la Crítica de la Economía Política que “con el fin de la última de las sociedades clasistas (el Modo de Producción Capitalista) se termina, por tanto, la prehistoria de la humanidad” (3). Somos seres prehistóricos en tanto que sólo existimos como objetos para la lógica del capital, no existimos como sujetos humanos. El planteamiento feminista de que el hombre, así sin determinaciones, es la raíz de la opresión de la mujer no pasa de ser un planteamiento ideologizado; no es científico por no ser verdadero. Hay que entender que el varón alienado, deshumanizado, deformado hasta la barbarie por la explotación y la dominación del capital se constituye en un ser que reproduce, también a escala ampliada, la opresión. Pero igualmente la mujer dentro de la lógica del capital, subordinada por el poder del sistema, también reproduce a escala ampliada la lógica opresiva del marco categorial y existencial capitalista. Nos encontramos, entonces, en la presencia de una relación alienada de hombres alienados con mujeres igualmente alienadas. Esta forma feminista de ver las cosas implican subrepticiamente un idealismo del sujeto que se corresponde con un empirismo de la existencia. Idealismo del sujeto porque se parte del supuesto de que el hombre y la mujer siendo y existiendo en el modo de producción capitalista es la quinta esencia de todo hombre y mujer posibles. Se pasa por alto el carácter siempre históricamente condicionado de la vida de todo sujeto posible. De tal suerte, el carácter opresivo tanto del hombre como de la mujer no se da por el hecho de que uno sea varón y la otra sea mujer, no es una cuestión sexual; sino más bien por el hecho histórico de que ambos son como la expresión alienada de una civilización alienadora. Hay también un empirismo de la existencia porque se parte del supuesto de que la sociedad capitalista es la expresión de cualquier existencia posible, que no puede haber otra alternativa más que la civilización capitalista. El actual estado de cosas pasa a ser una especie de absoluto frente al cual no quedaría otra alternativa que adaptarse. La especificidad explotadora y opresiva de la vida burguesa queda como entre paréntesis, pareciera no importar. Entonces la causa de la alienación opresiva no se la encuentra en el hecho de que el varón es varón y que la mujer es mujer; la situación opresiva para ambos, hombres y mujeres, está en la socialización alienativa que opera en nosotros el sistema de objetivaciones bajo el cual nos deformamos hasta perder, hombres y mujeres, nuestra condición de seres históricos para ser sólo seres prehistóricos (4), dominados por la fuerza de imposición del sistema capitalista.

El hombre también es víctima, y por ello también es victimario. La mujer igualmente participa activa y pasivamente en la reproducción de las condiciones materiales y espirituales de su misma opresión. Y no sólo porque quizá no hace nada, sino también porque ella misma reproduce y genera opresión en la misma medida que también padece la alienación del sistema de objetivaciones de la lógica del capital. La mujer no podrá encontrar la vía de su liberación si no logra identificar su parte de culpa en su misma situación opresiva. La mujer también es culpable, aunque no del mismo modo ni tampoco en la misma proporción. Además de conocer científicamente las formas múltiples de su responsabilidad, también debe preguntarse por la manera cómo ella misma contribuye, ya no sólo a su misma opresión, sino también a la opresión del varón que igualmente sufre bajo el acicate de la cruel avaricia de los capitalistas. Un análisis poco dialéctico que únicamente ve en un lado de la dinámica la causa del problema es poco realista y en esencia falso, ideologizado, como diría el Padre Ellacuría (5). La visión “feminista” del asunto la encuentro poco científica, poco dialéctica; aunque, claro está, es punto de avance en el conocimiento de la situación de deshumanización alienante que padece el género humano bajo este orden capitalista de cosas. Bien señala un problema que es real, y que nos debe mover a la acción revolucionaria.